R60918 高志探究ⅡA・ⅡB中間発表会

令和6年9月18日(水)8:35~11:25(1~3校時)に、高志探究ⅡA・ⅡB中間発表会を実施しました。高校2年生普通科と理数科の計182名が、高校2年生4月から行っている課題研究の内容をグループごとにポスター形式で発表し、高校1年生185名と高校3年生192名がそれを聴講しました。

目的

4月から始めた課題研究の内容を発表して、様々な意見や助言をいただきながら、研究の質の向上を図る。また、プレゼンテーションの能力を身に付け、質疑応答をとおしてディスカッション能力の向上を図る。

中間発表会に向けた流れ

高志探究ⅡAでは、4月~6月に行う「研究のテーマ設定」のプログラムで、個人ごとに立てた研究テーマにしたがってグループを編成し、(グループとしての)研究テーマを設定し、研究計画書を作成した。7月以降は、研究計画書をもとに、一連の科学的手法に基づいた発展的な探究活動を行っている。

高志探究ⅡBでは、4月~5月に、グループとして取り組む研究テーマを設定し、研究計画書を作成した。5月22日には、研究計画発表会で大学教員より助言をいただき、研究計画書を完成させた。6月より研究を開始している。

発表会の内容

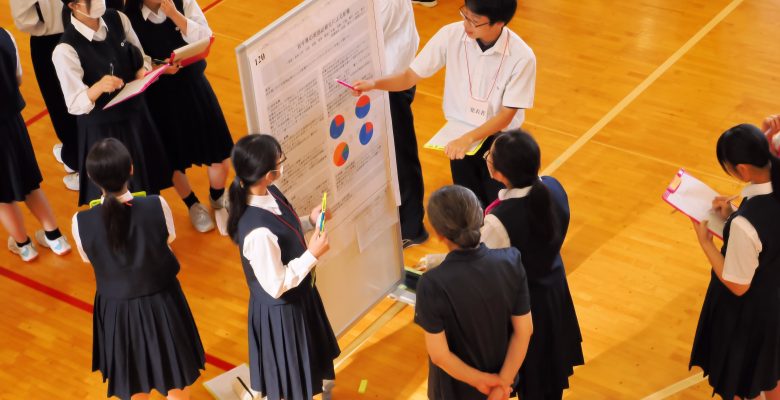

発表会は、普通科42グループと理数科10グループの計52グループが、第1アリーナでポスター発表を行いました。前半には高校3年生が、後半には高校1年生が聴講者として参加し、発表後に質疑を行いました。

また助言・指導者として、12名の先生をお招きしました。

- 岩手大学評価室 教授 大川 一毅 氏

- 岩手大学教育学部数学教育科 教授 川田 浩一 氏

- 岩手大学理工学部数理物理コース 教授 川崎 秀二 氏

- 岩手大学理工学部化学コース 准教授 土岐 規仁 氏

- 岩手大学理工学部生命コース 准教授 芝 陽子 氏

- 岩手大学理工学部機械科学コース 教授 上野 和之 氏

- 東北大学大学院文学研究科日本文学専攻 教授 横溝 博 氏

- 宮城教育大学教育学部 講師 廣瀬 航也 氏

- 盛岡大学文学部日本文学科 教授 嶺岸 玲子 氏

- 盛岡大学文学部日本文学科 教授 遠藤 可奈子 氏

- 一関市市長公室政策企画課 主任主査 佐々木 さやか 氏

- 尚絅学院大学健康栄養部門 教授 杉山 芳宏 氏

普通科の発表タイトル

| 番号 | 分野 | 発表タイトル(班名) |

|---|---|---|

| 1 | 人文科学 | 宗教思想と社会情勢の関わり(①-1) |

| 2 | ストレスとスマホ依存の関係はあるのか(①-2) | |

| 3 | 歴史的背景から見る日本人の美術観(①-3) | |

| 4 | 先入観と学習成績の関係(①-4) | |

| 5 | 時代の移り変わりによる鬼の存在(①-5) | |

| 6 | 社会科学 | 地元志向の若者を増やすまちづくりの考察(②-1) |

| 7 | 高校生の服装について(②-2) | |

| 8 | 日本人の労働と健康について(②-3) | |

| 9 | 応援とパフォーマンスの関係(②-4) | |

| 10 | 外国語・国際 | アフリカ地域における貧困の改善(③-1) |

| 11 | 韓国と日本の小学校の英語教育の比較(③-2) | |

| 12 | 法学・政治学系統 | パートナーシップ制度を進めることの社会的影響(④-1) |

| 13 | 安全な一人暮らしのための手引き(④-2) | |

| 14 | 経済・経営・商学 | コロナ禍のGOTOトラベルがもたらした経済効果 〜一関の経済発展に活用できるのか〜(⑤-1) |

| 15 | 消費者行動の分析と行動経済学(⑤-2) | |

| 16 | 国債を増やすことによる社会への影響とは?(⑤-3) | |

| 17 | (⑤-4) | |

| 18 | 教育・芸術・体育系統 | そこに愛はあるんか 〜愛着障害の認知度とその関わり方〜(⑥-1) |

| 19 | 日本の音楽教育で偉大な音楽家を養うことはできるのか(⑥-2) | |

| 20 | 岩手県の英語必修化による影響(⑥-3) | |

| 21 | 学校生活への満足度と学力の関係(⑥-4) | |

| 22 | 学習意欲を継続させるには 〜枯れない学力のオアシスを探せ!〜(⑥-5) | |

| 23 | 音楽的要素の違いによる聴き手の印象の変化(⑥-6) | |

| 24 | 物理・工学 | クリップモーターの巻き方と回転数(⑦-1) |

| 25 | 夏に無電力で快適に過ごせる学校の構造について(⑦-2) | |

| 26 | 材料を含んだモルタルの強度の変化(⑦-3) | |

| 27 | ゴムと振動の関係(⑦-4) | |

| 28 | 化学・薬学・生活科学 | キャベツを利用した石鹸の作製(⑧-1) |

| 29 | イシクラゲで作った日焼け止めは効果があるのか(⑧-2) | |

| 30 | 金属サビについて(⑧-3) | |

| 31 | 薬草で健康意識を高める(⑧-4) | |

| 32 | 吸水性ポリマー(⑧-5) | |

| 33 | 食品の保存方法を無添加で考える(⑧-6) | |

| 34 | 生物・農学 | ストローの素材による土への還りやすさ(⑨-1) |

| 35 | タニシとシジミの浄化作用(⑨-2) | |

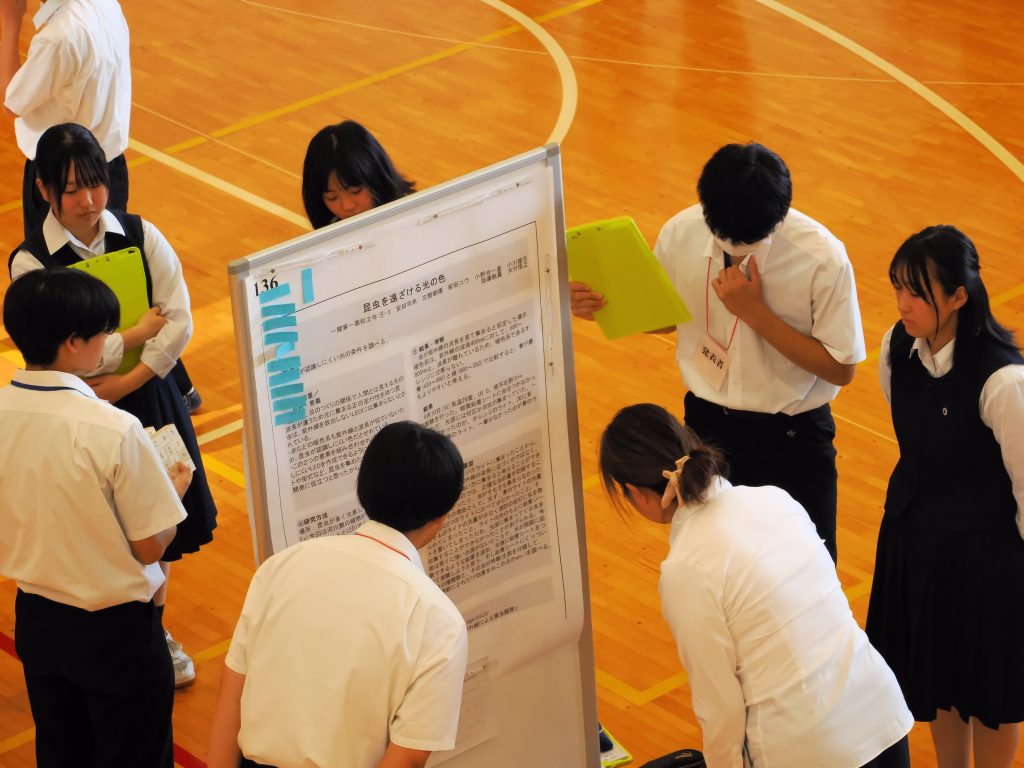

| 36 | 昆虫を近づけささない光の色 昆虫を遠ざける光の色(⑨-3) | |

| 37 | 数学・情報 | 数独の3次元拡張(⑪-1) |

| 38 | 医学・歯学・保健衛生 | 納豆のねばねばによる浄水(⑫-1) |

| 39 | ヒスタミンと食べ物の反応(⑫-2) | |

| 40 | 脊柱湾曲の時代的変化(⑫-3) | |

| 41 | 音楽と運動の関係(⑫-4) | |

| 42 | 若者の献血に対する意識調査(⑫-5) |

理数科の発表タイトル

| 番号 | 分野 | 発表タイトル(班名) |

|---|---|---|

| 1 | 物理 | コンデンサーマイクロホンの自作(物理班) |

| 2 | 化学 | ゴボウ由来の洗剤の製造 ~臨界ミセル濃度の測定~(化学1班) |

| 3 | 緑茶の時間経過における抗酸化能の変化(化学2班) | |

| 4 | 生物 | 植物の光屈性について ~光側に成長抑制物質は存在するのか?~(生物1班) |

| 5 | エビの餌と紫外線に対する強さの関係(生物2班) | |

| 6 | 磐井川におけるプラナリアの生態調査 ープラナリアの有性化の条件ー(生物3班) | |

| 7 | エッグウォールと活性炭ウォールの比較(生物4班) | |

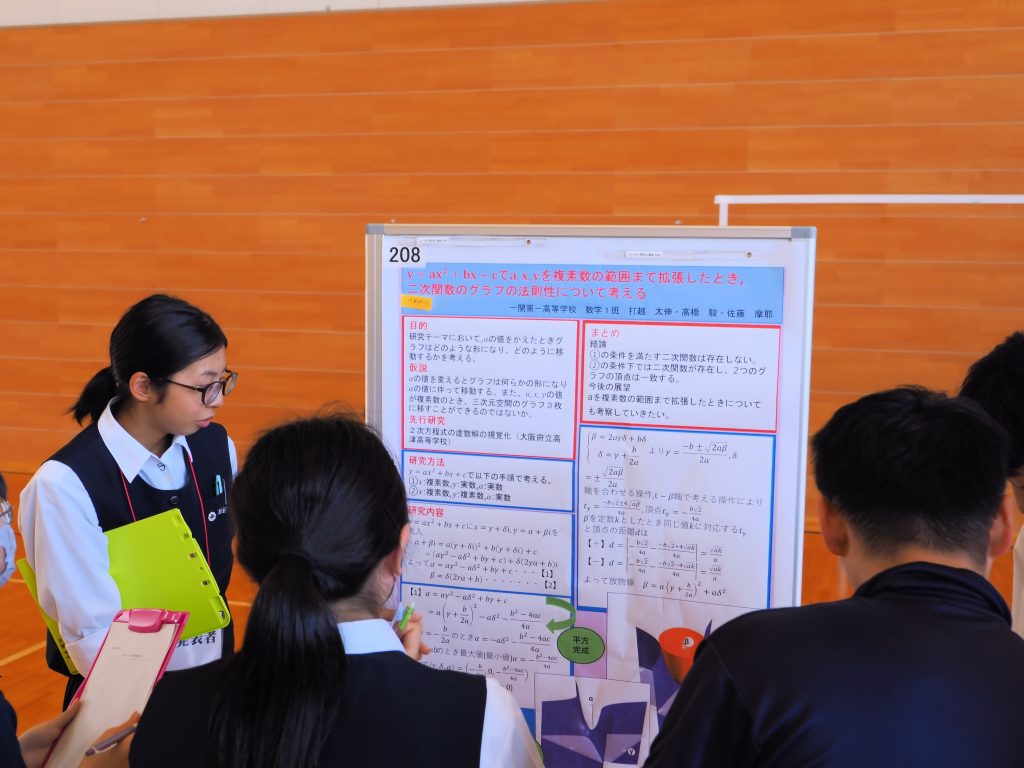

| 8 | 数学 | 複素数の範囲まで拡張した二次関数のグラフの動きについて(数学1班) |

| 9 | 因数分解ができない多項式(数学2班) | |

| 10 | 情報 | シリアスゲームの開発(情報班) |

発表の様子

生徒の声(感想)

- 発表者(高2)

- 今回の発表会では去年とは違って、自分たちで材料を用意し、正確に実験することを意識して研究することができました。アンケートなどは、文系的な考えのみではなく、グラフや数値を用いて発表することで数学的な考えが身についたし、根拠を持って発表することができました。また、他の班の発表をみて、実際にポスターの中で登場してくる図形を見せてくれたり、ホワイトボードに実際に書いて説明してくれる班があり、とてもわかりやすかったし、関心が湧きました。そしてポスターのまとめ方も非常に参考になったので、次の発表では色合いやグラフ、文章の作り方を工夫してよりよいものを作りたいです。

- 初めの方は、発表の仕方があまり良くなくて、聞いている方が理解しづらい発表だったが、回数を重ねるうちに聞いている方がどのように感じて、どこを詳しく知りたいのかがわかってきたので、やりながら良い発表にしていくことができた。今回のことを生かし、次回からは最初から良い発表ができるように研究を進めていきたい。

- 自分達の研究について、服装という身近な話題だったので、人がかなり来てくれて、色々な意見をもらうことができました。一つずつ答えを出して、今後の研究に役立てたいと思います。 ただ、どうしても実現が難しかったり、話題が広がりすぎて、最終的に結論を出せなくなってしまいそうで、今後について不安も感じています。 ですが、少しずつですが、確実にデータと意見を集めることができていて、予想外の事実も出ているので、今後も楽しく、けど楽しむだけではなく進めて行きたいと思いました。 その他、色んなテーマの研究がされていて、見ていて飽きることがなかったです。 自分の発表を4回やっていたので、頑張っても2つしか見れませんでしたが興味を持てる話題が多かったです。 助言に来てくださった先生が、改善点だけでなく具体的にやったほうが良いことまで触れてくださって、今後やるべきことが具体的に分かり、とても有り難かったです。

- 私たちの研究が、(自分たちで自覚していた部分もあるが)調べればわかることで、意味のなさないものに捉えられがちであるということを、質問を聞いて改めて痛感した。質問に十分に答える能力が未熟で、自分たちのやりたいことをしっかり伝えられなかったかもしれないとも思う。今後は自分たちのすることをじっくり話し合い、自分たちが本当にしたいことを大切にしながら、明確にして、発表の力を高め、次の発表では自分たちの探究の成果をまっすぐ伝えられるように頑張りたい。

- 今回はずっと発表者だったため、他の班の発表が聞けなかったことが悔しい。助言の先生にいいテーマだと言われ嬉しかった。研究方法や今後の展望についてアドバイスを貰ったためアドバイス通りにこれから研究していき自分たちの研究内容が濃くなればいいなと思った。質問に答えられない時があったため、テーマについて誰よりも詳しくなる必要があると思い、テーマについての本や資料を詳しく読み、頭に入れて相手に伝えられるようにまとめようと思った。

- 聴講者(高1)

- 自分が興味をもっていたテーマの他にも、多くのものを聞きにいくことができたのでよかった。また、研究を聞く時に自分の知識と結びつかせながら考えることができた。そして、他の人の質問から自分の考えをもっと広げたり、初めて知ることもたくさんあったので、とても有意義な時間になった。文理選択だけでなく、これからある合同課題研究に向けて、どのような所に着眼点をおくべきなのか、そして、どのような手順で進めればいいのかなど参考になったことが多かった。

- 先輩達の発表や大学の教授の方の質問などを通して研究活動で大切なことや、持つべき視点を知ることができたので、今日学んだことを自分達の探究活動に生かせるようにしていきたいです。また、自分で質問してみることで研究内容に対する関心や理解を深めることができたので、今後も他の人の研究を聞く場面では積極的に質問をしていきたいと思いました。

- 一番思ったのは、テーマを決めることの難しさと、2つの離れた物事の因果関係を証明する大変さです。高校生という何もできない立場から、課題を見つけて将来につなげるような研究をするのが大変だなと思いました。大学の先生方から貴重な意見をいただけるのが一高のすごいところだと感じました。

- どの発表でも「なにが影響して(原因で)その結果に至ったのか」について書かれていて、実験・検証の勉強になった。また、「研究目的から出た結果から他の結果も分かった。このことから、次はこんな実験をしてみたい」などと具体的で幅広く、合同課題研究の参考になったし、興味深かった。

- 大学の先生方の質問や指摘の内容が言葉の使い方のことやグラフの説明不足などだった。自分たちで研究したものだからこそ見落とす部分が多いのかなと思った。だから自分が研究する時は分かった気にならず常に客観的に見れるようにしたいと思った。また、友達や先生などに一回見たり聞いたりして意見をもらうことも大事だと感じた。

- 聴講者(高3)

- 自分たちのころよりレベルが高かったと思う。また、研究テーマも思いつきで考えた感じじゃなくて、日頃から身の回りの課題について考えているのを感じた。

- 様々な資料から考えを深め、自分たちなりの改善策などを提案できている班がいくつか見受けられた。短い時間の中であれだけ準備できた2年生はすごいと思う。これから研究の機会が会った時に参考にしたいと思うようなポスターもあったのでぜひ今後に活かしたい。

- 試行回数を何回も重ねられている班もあって、質問する側としても質問のしがいがあった。

- 昨年や一昨年は自分の班の研究のことで精一杯だったので周りの班の研究に関心を寄せる余裕があまりなかったが、今回は研究が終わったので、以前よりも丁寧に聴くことができた。

- ある班で助言・指導者の方から、ネットの情報を調べて周知するというのは周知する相手が調べればよいだけなのになぜあなたたちがするのか、高校生にできる範囲のことを大幅に超えて大きく結論づけているのは修正すべきではないかと意見を貰っているところを聞き、自分の研究にどんな意義があるのかを丁寧に詰めることの重要性を身に沁みて感じた。

昨年12月の全校発表会のときに比べて、どのような視点でものを見ることができるようになったと感じましたか?(高3生の振り返りより)

- 言われたことを鵜呑みにするのではなく、常に疑問をもってみるようになった。

- 先行研究との違いについて注意して見るようになった。

- 研究の方法の妥当性について検討できるようになった。

- 実験の方法の正しさや根拠などを考えれるようになった。

- 複数の視点から物事を見て分析を行う視点が身についた。

- 研究のタイトル、目的、方法が一貫しているかや、実験の方法や条件は適切かどうかなどの内容だけではなく、ポスターのレイアウトも気にするようになった。

- 昨年は発表の内容(語句や因果関係)に目がいっていたが、今回はなぜそれを調べているのか、そこから何が分かるか(考察)についても考えながら聞くことができた。また、日本史に関わる発表を開いたときは、自分の知識と合わせて考えながら聞いた。

- 新たな課題や解決策を見つけることができるようになった。

- 学んだことを活かして、論証の正しさ、アンケートの効果的な方法など研究を進める段階で正しく進めているかを見定められるようになってきた。

- わずかに気になるところでも調べてみてそれが実験や考察として合っているのか追求する視点が身についた。